《第14回》初任給は上げたけど…既存社員はそのまま?給与対応に“世代差”くっきり 経営者7割が「自社の給与水準は高い」と回答

- #すべて

- #藤沢 辻堂 鎌倉 平塚 逗子 茅ヶ崎

- #伊豆 東伊豆 南伊豆 伊東 下田

- #伊勢原 秦野 海老名 厚木

- #大田区・世田谷区・港区・品川区

- #横浜 川崎

- #東京 浅草

- #御殿場

- #埼玉

- #両国

- #横浜・町田

- #フランチャイズ

- #府中

- #盛岡

- #群馬 高崎

- #本庄児玉、深谷市、熊谷市、伊勢崎市、藤岡市、上里町、寄居町

- #ポルシェ ボクスター

- #BMW ミニ クラブマン

- #起業 独立 開業 低リスク

- #口コミで評判

- #中古車 買取

- #藤沢 辻堂 鎌倉 平塚 逗子 茅ヶ崎 ブログ

- #福島 郡山

- #熱海 湯河原 宇佐美

- #大分 九州

- #板橋 練馬

- #名古屋 愛知 東郷

- #横浜 町田 目黒

- #京都 大阪 兵庫

- #和歌山・奈良

- #ハッピーカーズ総研

- #独立

- #40代から投資

すべて

-

《第14回》初任給は上げたけど…既存社員はそのまま?給与対応に“世代差”くっきり 経営者7割が「自社の給与水準は高い」と回答

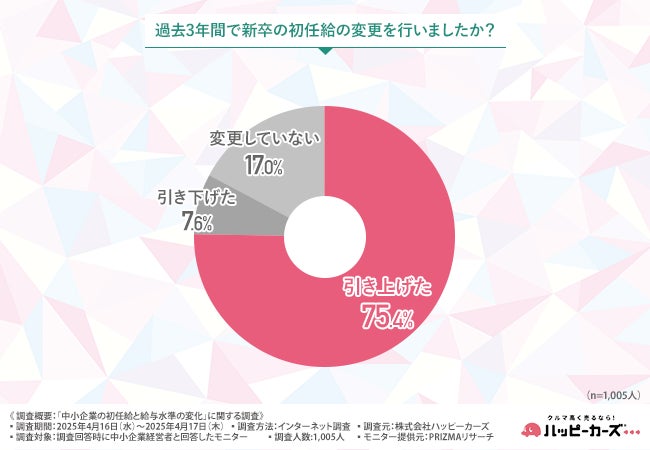

広がる賃上げの波。企業は売上・利益の確保とコスト高の板挟みに株式会社ハッピーカーズ(本社所在地:神奈川県鎌倉市、代表取締役:新佛千治)は、中小企業経営者を対象に「中小企業の初任給と給与水準の変化」に関する調査を実施しました。物価高や人材獲得競争が激化するなか、企業には「賃上げ」への対応が強く求められています。しかし、限られた経営資源の中で継続的な賃上げを実現するのは決して簡単ではありません。では、実際に経営の舵取りを担う中小企業の経営者たちは、自社の給与水準や賃上げの必要性について、どのように感じているのでしょうか。そこで今回、車買取り専門店の株式会社ハッピーカーズ(https://happycars.jp/)は、中小企業経営者を対象に「中小企業の初任給と給与水準の変化」に関する調査を実施しました。調査概要:「中小企業の初任給と給与水準の変化」に関する調査【調査期間】2025年4月16日(水)~2025年4月17日(木)【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査【調査人数】1,005人【調査対象】調査回答時に新卒の採用を行っている中小企業経営者と回答したモニター【調査元】株式会社ハッピーカーズ(https://happycars.jp/)【モニター提供元】PRIZMAリサーチ過去3年で初任給の引き上げを行った中小企業は7割超はじめに、「過去3年間で新卒の初任給の引き上げ実施状況」について質問したところ、7割以上が『引き上げた(75.4%)』と回答しました。実に4社に3社が初任給を引き上げており、賃上げの動きは大企業にとどまらず社会全体に広く波及していることがわかります。一方で『変更なし』とした企業は2割未満、『引き下げた』とする企業も1割に満たない点から、現状維持や減額は例外的な対応であるようです。次に、実際に行われた初任給引き上げの規模についてうかがいました。「新卒の初任給の引き上げ率」について尋ねたところ、『3%以上〜5%未満(38.7%)』が最多で、『5%以上〜10%未満(32.5%)』と続きました。約7割が「3%〜10%未満」の範囲で引き上げており、現実的かつ段階的な引き上げが主流であることがわかります。では、なぜ新卒の初任給の引き上げを実施したのでしょうか?「初任給を引き上げた理由」について質問したところ、『採用競争力を高めるため(62.9%)』が最多で、『インフレ・物価上昇への対応(46.4%)』『競合企業の給与水準に合わせたため(41.4%)』などが上位にあがりました。上位3つに関しては、若年層人材の確保と職場への定着に対する強い危機感があると考えられます。早期離職が増加する中で、待遇への満足度は、その後の定着やエンゲージメントにも直結します。初任給の引き上げは単なる採用対策ではなく、若手人材の確保と離職率を下げる手段としての意味合いも強まっているのかもしれません。新卒初任給引き上げラッシュの中、既存従業員の給与の変化は…?では、既存従業員の給与について、中小企業はどのように対応しているのでしょうか?「過去3年間における、定期昇給や制度的な昇給ではない、既存従業員への給与(基本給)対応」について質問したところ、『一部の社員に対して引き上げを行った(25.2%)』『全社員一律で引き上げを行った(53.0%)』となりました。半数を超える企業が、全社員に対する一律昇給を実施しており、インフレへの対応や待遇改善としての位置づけがうかがえます。一部の社員のみ引き上げた企業も2割以上いるようですが、どの社員に対して引き上げを行ったのでしょうか?「給与の引き上げを行った従業員の属性」について尋ねたところ、『若手社員(46.3%)』が最多で、『中堅社員(29.6%)』『管理職(12.3%)』となりました。中堅社員より若手社員の給与を引き上げている企業が多いようです。将来的な人材育成の必要性や定着率向上といった企業が抱える課題が浮き彫りとなっています。では、どの程度給与の引き上げを行ったでしょうか。「一部の社員」と「全社員一律」で給与を引き上げたと回答した方に、「該当社員への給与引き上げ率」について質問したところ、『10%未満(45.9%)』が最多で、『10%以上〜20%未満(29.8%)』となりました。約半数が「10%未満」とする中、「10%以上」引き上げた企業も半数あり、中小企業が積極的に給与を引き上げている様子がうかがえます。さまざまなコストがあがっている現状で、給与の引き上げは企業にとって負担増になりますが、それでも賃上げを進めるべき必要性に迫られているといえるでしょう。では実際に、企業はどのような目的や背景で既存従業員の給与引き上げを実施しているのでしょうか。「既存従業員の給与を引き上げた理由」について質問したところ、『モチベーション向上のため(55.6%)』が最も多く、その他『インフレ・物価上昇に対応(41.9%)』『初任給を引き上げたため(34.1%)』が上位にあがりました。企業にとって即効性のあるエンゲージメント施策として、給与アップによる社員のモチベーション向上が位置づけられていると考えられます。また、物価高騰や初任給引き上げによる社内不均衡を避けるための対応など、さまざまな背景があることがわかりました。経営者が明かす“賃上げの壁”と課題とは中小企業の賃上げの実態が明らかになりましたが、同業界における自社の給与水準やこれからの賃上げについてはどのように考えているのでしょうか。「業界内での自社の給与水準」について尋ねたところ、以下の回答結果となりました。■同業他社と比較した際、現在の自社の給与水準はどのように感じていますか?『とても高い方だと思う(14.0%)』『やや高い方だと思う(55.3%)』『やや低い方だと思う(26.9%)』『とても低い方だと思う(3.8%)』自社の給与水準に一定の自信を持っている経営者がやや多いようです。しかしその一方で、世間一般では「給与が上がらない」「生活に見合っていない」といった従業員側の不満が依然として根強く存在しており、以前実施した働き盛り世代への調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000126517.html)では、約6割の方が現在の給与に満足していないと回答しています。経営者と、現場で働く従業員との間に、給与に対する認識や評価にズレが生じている様子がうかがえます。では、今後さらに賃上げが加速する場合、会社として何が必要だと思うのでしょうか。「今後、賃上げが続く場合に必要なこと」を質問したところ、『売上・利益の拡大(59.4%)』が最多で、『労働生産性の向上(43.9%)』『業務のDX化(27.7%)』などが上位にあがりました。持続的な賃上げを実現するためには、経営基盤の強化が不可欠という共通認識があることがわかりましたが、中小企業にとって賃上げにはどのような課題があるのでしょうか。「賃上げを進める上で、最も大きなハードルとなっている要因」について質問したところ、『原材料・仕入コストの上昇(29.0%)』『人件費比率の高さ(20.6%)』『利益率の低さ(19.8%)』という声が多く集まりました。人件費を含むコストの増加が最大の懸念であるようですが、その他にも利益が低いことなど多面的な課題が浮き彫りとなりました。中小企業にとっては、賃上げが経営全体のバランスに直結する難題であることがうかがえます。継続的な賃上げへの意欲があっても、財務的な制約が足かせとなっている企業も多いといえるでしょう。まとめ:中小企業の賃上げ、その先に問われる“企業と個人の選択”とは今回の調査の結果から、中小企業における賃上げの実態が明らかになりました。中小企業においても賃上げの動きが着実に進んでおり、とくに新卒初任給の引き上げに関しては、実に7割超の企業が過去3年間で実施済みであることが明らかになりました。その背景には、人手不足による採用競争力の強化や物価高騰への対応といった現在の社会情勢が強く影響しているようです。また、新卒社員にとどまらず、既存社員の給与水準も引き上げる企業が多く、全社員一律での引き上げを行った企業が半数を超える結果となりました。中でも若手社員への処遇改善が目立ち、今後の成長を支える人材への投資意識が高まっていることがわかります。給与引き上げの目的として最も多かったのは「モチベーション向上」で、賃上げを通じて社員のやる気や帰属意識を高めたいという経営側の意図が強く反映されていました。一方で、持続的な賃上げを実現していく上では課題も多く、経営者の多くが「売上・利益の拡大」や「生産性向上」を今後の条件としてあげていました。とくに原材料や人件費といった複合的なコスト圧力は、賃上げを阻む大きな壁としてあるようで、意欲だけではどうにもならない現実的な課題が浮き彫りとなりました。賃上げの動きが社会全体で広がっていても、すべての企業が十分な余力を持って対応できるわけではなく、中小企業ほど多くのハードルを抱えているのが現実です。そうした中で、働く個人としても賃上げに期待するだけではなく、副業や独立といった収入の選択肢を持つことも、これからの時代には必要になってくるのかもしれません。

-

《第9回》【副業で月5万円以上稼いでいる方に調査】副業で重視すること「手軽さ」「本業との両立」そして…

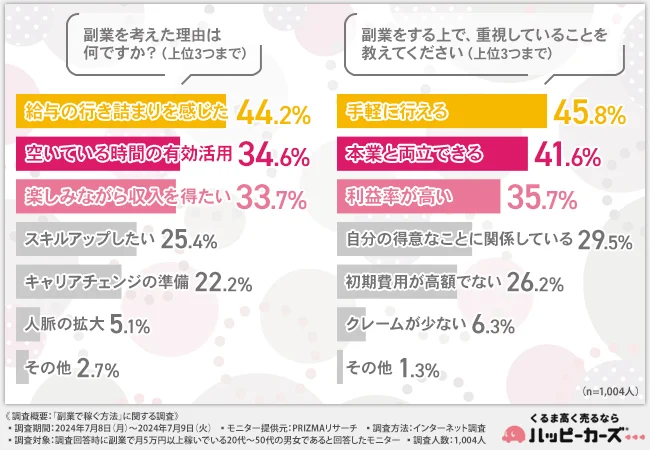

副業を通してお金以外に得たもの『専門知識』『人脈』『キャリアの幅』株式会社ハッピーカーズ(本社所在地:神奈川県鎌倉市、代表取締役:新佛千治)は、副業で月20万円以上の収入を得ている方を対象に、「副業で稼ぐ方法」に関する調査を実施しました。物価がじわじわと高騰している今、本業の収入に物足りなさを感じている方、あるいはもっと収入に余裕が欲しいと考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、副業を始めようと思っても、何を重視して仕事を選べばよいのか、お金以外にも得られるものがあるのかなど、悩みは尽きないかもしれません。また副業をする上で、本業で得たスキルや経験が役立つのかも気になるところです。そこで今回、株式会社ハッピーカーズ(https://happycars.jp/)は、副業で月5万円以上の収入を得ている方を対象に、「副業で稼ぐ方法」に関する調査を実施しました。<調査概要>調査概要:「副業で稼ぐ方法」に関する調査【調査期間】2024年7月8日(月)~2024年7月9日(火)【調査方法】リンクアンドパートナーズが提供するPRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査【調査人数】1,004人【調査対象】調査回答時に副業で月5万円以上稼いでいる20代~50代の男女であると回答したモニター【調査元】株式会社ハッピーカーズ(https://happycars.jp/)【モニター提供元】PRIZMAリサーチ副業で重視するのは「手軽さ」と「本業との両立」、そして「利益率の高さ」はじめに、副業を考えた理由についてうかがいました。「副業を考えた理由は何ですか?(上位3つまで)」と質問したところ、『給与の行き詰まりを感じた(44.2%)』が最も多く、次いで『空いている時間の有効活用(34.6%)』『楽しみながら収入を得たい(33.7%)』という回答結果になりました。次に、「副業をする上で、重視していることを教えてください(上位3つまで)」と質問したところ、『手軽に行える(45.8%)』と回答した方が最も多く、『本業と両立できる(41.6%)』『利益率が高い(35.7%)』という回答結果になりました。本業に負担をかけることなく、手軽に稼げるかどうかを重視しているようです。さらに、利益率の高さも月に5万円以上稼ぐうえで重視されているポイントであることが分かりました。次に、「今まで経験したことのある副業を教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『金融投資(34.6%)』が最も多く、続いて『ブログやYouTubeチャンネル、SNSの運営(20.4%)』『講師やコンサルタントの活動(17.6%)』という回答結果になりました。3割以上の方が副業で投資をしており、その他さまざまな副業をしていることが明らかになりました。では、それら副業を今も継続しているのでしょうか?「前問で回答した副業の中に、やめたものがあればその理由を教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『やめたことはない(41.3%)』が最も多く、次いで『収入が不安定で思ったより稼げない(20.9%)』『睡眠不足など本業に悪影響を与え始めた(19.5%)』という回答結果になりました。約4割の方が副業を続けていると回答した一方で、思ったよりも稼げないことや本業に悪影響を及ぼすようになったことなどに理由にやめた方もいるようです。副業で得られるものは、本業以外の仕事のスキル!では、副業のメリットとはどのようなものがあるのでしょうか。そこで、「副業のメリットは何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、『本業と両立できる(39.7%)』が最も多く、次いで『手軽に行える(38.3%)』『自分の得意なことに関係している(29.8%)』という回答結果になりました。本業と両立しながら稼ぐことができる、手軽さが副業におけるメリットと考えられているようです。また、「副業を通してお金以外に得られたものは何ですか?(上位3つまで)」と質問したところ、『専門知識(35.5%)』が最も多く、次いで『人脈(26.6%)』『キャリアの幅(22.3%)』という回答結果になりました。本業以外の仕事のスキルを身につけることができるのも大きなメリットと言えるでしょう。副業で役立つスキル・経験の第1位は『コミュニケーション力』では、副業をやっていて、本業のスキルはどの程度役立つのでしょうか。「副業をする上で本業で得たスキルや経験を役立てていますか?」と質問したところ、『はい(71.7%)』と、7割以上の方が回答しました。そこで、「具体的にどのようなスキルや経験が役立ちましたか?(複数選択可)」と質問したところ、『コミュニケーション力(36.9%)』が最も多く、次いで『行動力(34.0%)』『問題解決力(31.9%)』という回答結果になりました。本業で培ったさまざまなスキルは副業でも活かせるようです。“利益率”の高い副業は?3割以上の方が「金融投資」と回答!「副業の中で“利益率が高い”ものは何だと思いますか?(上位3つまで)」と質問したところ、『金融投資(39.1%)』が最も多く、次いで『不動産経営(22.1%)』『ブログやYouTubeチャンネル、SNSの運営(22.0%)』という回答結果になりました。リスクはあっても金融投資は利益率が高いようです。その理由としてどのようなものが挙げられるのでしょうか。■その理由を教えてください<金融投資と答えた方>・家にいてできる(女性/50代/会社員/兵庫県)・時間を有効に使える(女性/50代/会社員/大阪府)・リスクと引き換えだが割がいい(女性/50代/自営業・自由業/東京都)<不動産経営と答えた方>・定期的に所得が得られる(男性/40代/会社員/新潟県)・資金力次第(女性/40代/自営業・自由業/東京都)<ブログやYouTubeチャンネル、SNSの運営>・場所を選ばない。PCスマホ1つでできる(女性/20代/会社員/青森県)・かけられる時間と費用と見返りとなる収入のバランスがとれているから(男性/40代/経営者・役員/静岡県)それぞれのメリット、デメリットを考えた上で、より利益率が高い副業を選ぶことが収入を上げる上で大切であることが明らかになりました。【まとめ】副業選びのポイントは「利益率の高さ」と「手軽さ」!今回、副業で月5万円以上稼いでいる方に調査した結果、副業に関しては8割以上の方が「利益率の高さ」と「手軽さ」を重視していることが明らかになりました。本業に悪影響を与える副業は続かないことから、利益率と副業にかける時間のバランスが最も大事であるといえるでしょう。バランスがとれた副業であれば継続してやることができ、本業に役立つスキルを身につけることができるようです。また、利益率の高い副業は「金融投資」と答えた方が約4割で、リスクがあっても人気であることがうかがえます。しかし、ブログやYouTubeチャンネル、SNSの運営なども人気であることから、手軽に低リスクで始められる副業も人気であることが明らかになりました。副業選びで悩んだ際には、これらのポイントも参考にしてみてはいかがでしょうか。

-

《第8回》【経営者1,003人に調査】“クレームが多い”業界の第1位は…クレームにより最大30%以上の利益減少の可能性も!?

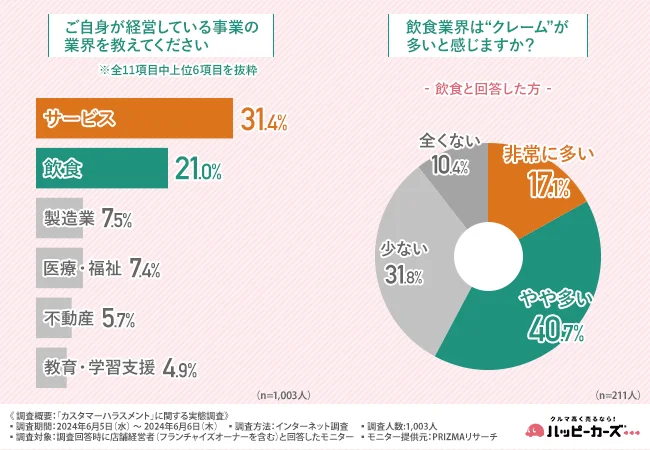

“理不尽なクレーム”の割合が『80%以上』を超える場合も株式会社ハッピーカーズ(本社所在地:神奈川県鎌倉市、代表取締役:新佛千治)は、店舗経営者(フランチャイズオーナーを含む)を対象に、「カスタマーハラスメント」に関する実態調査を実施しました。近年、多くの業界で「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と呼ばれる過度なクレームや悪質な迷惑行為が問題視されています。店舗を運営する経営者やフランチャイズオーナーの皆様にとって、“カスハラ”は避けて通れない課題と言えるでしょう。これらのクレームは従業員の精神的な負担を増大させるだけでなく、企業の経済的な損失や労働環境の悪化にもつながりかねません。しかしながら、クレームが少ない業界や事業はあるのでしょうか。また、顧客からの過剰な要求や無理な対応の強要は、企業運営においてどのような問題を引き起こす可能性があるのでしょうか?そこで今回、車買い取り専門点のFCを展開する株式会社ハッピーカーズ(https://happycars.jp/)は、店舗経営者(フランチャイズオーナーを含む)を対象に、「カスタマーハラスメント」に関する実態調査を実施しました。<調査概要>調査概要:「カスタマーハラスメント」に関する実態調査【調査期間】2024年6月5日(水)~2024年6月6日(木)【調査方法】リンクアンドパートナーズが提供するPRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査【調査人数】1,003人【調査対象】調査回答時に店舗経営者(フランチャイズオーナーを含む)と回答したモニター【調査元】株式会社ハッピーカーズ(https://happycars.jp/)【モニター提供元】PRIZMAリサーチ約6割が“クレームが多い”と回答した業界は・・・はじめに、経営している事業についてうかがっていきたいと思います。「ご自身が経営している事業の業界を教えてください※複数事業運営されている方は、主な事業を1つ選択していください」と質問したところ、『サービス(31.4%)』と回答した方が最も多く、次いで『飲食(21.0%)』『製造(7.5%)』と続きました。今回調査にご協力いただく店舗経営者は、サービスや飲食といった業界の店舗を運営している方が多いようです。前の質問で『飲食』と回答した方に、「飲食業界は“クレーム”が多いと感じますか?」と質問したところ、『非常に多い(17.1%)』『やや多い(40.7%)』『少ない(31.8%)』『全くない(10.4%)』という回答結果になりました。『非常に多い』『やや多い』と回答した方を合わせると、飲食業経営者の半数以上がクレームが多いと感じていることが示されました。経営者または従業員の約7割がクレームを受けた経験あり。“理不尽なクレーム”の割合が『80%以上』を超える場合もでは、実際にどのような“クレーム”を受けたことがあるのでしょうか?「ご自身や従業員が受けたことのある“クレーム”について教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『何回も同じ内容を繰り返して話す(35.1%)』と回答した方が最も多く、次いで『暴言(33.9%)』『クレームを受けたことはない(30.9%)』と続きました。執拗な繰り返しや暴言を受けたことがある方が3割以上いる一方で、クレームを受けたことはないという方も3割いることが明らかになりました。しかしながら何らかの形でクレームを受けたことがある方が多いことが示されています。では、受けたことがあるクレームのなかで“理不尽なクレーム”はどのくらいの割合なのでしょうか?前の質問でクレームを受けたことがあると回答した方に、「ご自身や従業員が受けたことがあるクレームのうち、“理不尽なクレーム”の割合はどのくらいですか?」と質問したところ、『20%未満(45.6%)』『20~40%未満(23.1%)』『60~80%未満(12.8%)』『80%以上(10.8%)』『把握していない(7.7%)』という回答結果になりました。「20%未満」という回答が最も多い結果となりましたが、事業や従業員が受ける影響を考えると決して低い数値とは言えないでしょう。また、1割の方が「80%以上」と回答するなど、かなりの頻度で理不尽なクレームを受ける業界もあることが分かりました。では、理不尽なクレームとは一体どのようなものなのでしょうか?具体的に聞いてみました。■受けたことがある“理不尽なクレーム”とは!?・【暴言/説教】サービスの質について対価以上を望む。客が時間を守らなかったのに無茶を言う(40代/男性/サービス)・【暴言/何回も同じ内容を繰り返して話す/説教/脅迫】処方箋なしで処方薬を求められた(40代/男性/医療・福祉)・【暴言/何回も同じ内容を繰り返して話す】出来上がりに満足できないから金を返せ(50代/男性/サービス)・【暴言/何回も同じ内容を繰り返して話す/説教/脅迫】食事を終えているのに支払いを拒む。態度が悪いとか遅いとか理由をつける(60代/男性/飲食)サービスについて対価以上を望んできたり支払いを拒んだりなど、さまざまな理不尽なクレームを受けたことがあるようです。クレームがない業界はある?クレームが少ないと思う業界は『IT・ソフトウェア』『製造業』『公務』どの業界もクレームを受ける可能性があるようですが、クレームが少ない業界はあるのでしょうか?そこで、「クレームが少ないと感じる業界はどこですか?(上位3つまで)」と質問したところ、『IT・ソフトウェア(28.9%)』と回答した方が最も多く、次いで『製造業(22.0%)』『公務(17.9%)』と続きました。IT・ソフトウェアや製造業、公務といった業界は、品質管理やクレーム対応のプロセスが整備されている傾向にあるため、顧客の不満が早期に解決されることが多いのかもしれません。ここまでの調査で、理不尽なクレームの割合や実際に受けたクレームの内容が明らかになりました。また、比較的クレームが少ないとされる業界もあるようです。では、クレームが事業の運営に支障をきたすと思う方はどのくらいいるのでしょうか?「クレームは、事業の円滑な運営に支障をきたすと思いますか?」と質問したところ、8割以上の方が『とても支障をきたすと思う(40.4%)』『やや支障をきたすと思う(46.4%)』と回答しました。多くの方が、クレームは円滑な運営に支障をきたすと考えていることが示されました。具体的にどのような影響を与えるというのでしょうか。続いて、「クレームがあることで、事業や従業員にどのような影響を与えると思いますか?(複数回答可)」と質問したところ、『ストレスの増加(66.3%)』と回答した方が最も多く、次いで『やる気やモチベーションの低下(63.5%)』『離職率の上昇(30.1%)』と続きました。従業員のストレス増加ややる気、モチベーションの低下といった悪影響が示されました。また、3割の方は離職率の上昇も挙げています。人員が不足することで、本来得られるはずの売り上げや利益を取りこぼす可能性が生じるかもしれません。さらに、新たな従業員の採用・教育コストがかかるなど多大な損失に繋がりかねないことがうかがえます。実際のところ、クレームはどの程度利益に影響を与えるのでしょうか?「クレームによって、本来得られる利益はどのくらい減少すると思いますか?(年間利益でお答えください)」と質問したところ、『5%未満(29.5%)』『5%~10%未満(32.2%)』『10%~20%未満(21.7%)』『20%~30%未満(7.0%)』『30%以上(9.6%)』という回答結果になりました。本来得られる利益が、クレームによって「5%~10%未満」減少すると考える方が最多という結果になりました。中には、「30%以上」と考えている方もおり、クレーム問題は従業員だけでなく事業存続に大きな影響を与えることは明らかです。クレームから従業員を守る対策も必要ですが、利益の損失機会が少ない事業の展開を考えることも経営者にとっては大事なのではないでしょうか。そこで、「クレームによって利益が奪われない(クレームが少ない)事業があれば運営したいと思いますか?」と質問したところ、7割以上の方が『非常にそう思う(31.9%)』『ややそう思う(46.2%)』と回答しました。多くの経営者が、クレームによって利益が奪われない事業運営を希望していることが示されました。【まとめ】クレームにより最大30%以上の利益減少も!今回の調査結果で、理不尽なクレームの割合やクレームが事業や従業員に与える影響などが明らかになりました。クレームの中でも、何度も同じ内容を話されたり、暴言を吐かれたりといった事象は多く、特に飲食業界における“クレーム”は多いと感じているようです。なかには、理不尽なクレームを受ける割合も少なくなく、8割以上が事業の円滑な運営に支障をきたしていると回答しました。さらに、クレームによって本来得られる利益が5%以上減少すると回答した方は7割を超えており、多大なる影響が免れないこともうかがえます。従業員を守るための対策も大切ですが、利益の損失機会が少ない事業展開を視野に入れることも大切なのではないでしょうか。