soken

《第15回》【AI導入で削減・縮小が進む業務・職種は?】中小企業の人材戦略が変化 削減対象は事務・経理が多数

コスト・専門人材不足・使い方の不安が導入の壁に 中小企業の本音と課題が明らかに

株式会社ハッピーカーズ(本社所在地:神奈川県鎌倉市、代表取締役:新佛 千治)は、①IT・ソフトウェア業②建設業(製造含む)③サービス業(接客・宿泊・飲食など)の中小企業の経営者を対象に、「AI時代の人材配置と経営判断」に関する調査を実施しました。

少子高齢化が加速する日本において、慢性的な人材不足はもはや一部の業界の問題ではなく、企業経営全体に影響を及ぼす構造的課題となっています。

とりわけ中小企業では、採用難や業務の属人化、従業員のスキル不足といった複合的な問題が顕在化しており、その解決には業務改革と同時に人材の再定義が求められています。

こうした背景がある中、AIの導入が進みつつありますが、「何をAIに任せ、何を人に残すのか」という判断軸はいまだに定まっていません。

業務の再設計、体制の見直し、人材評価の観点から、経営者はどのような未来を描いているのでしょうか。

そこで今回、車買取り専門店の株式会社ハッピーカーズ(https://happycars.jp/)は、①IT・ソフトウェア業②建設業(製造含む)③サービス業(接客・宿泊・飲食など)の中小企業の経営者を対象に、「AI時代の人材配置と経営判断」に関する調査を実施しました。

調査概要:「AI時代の人材配置と経営判断」に関する調査

【調査期間】2025年6月9日(月)~2025年6月11日(水)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,007人

【調査対象】調査回答時に①IT・ソフトウェア業②建設業(製造含む)③サービス業(接客・宿泊・飲食など)の中小企業の経営者であると回答したモニター

【調査元】株式会社ハッピーカーズ(https://happycars.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

AI導入は人材不足の“救世主”になり得るのか?

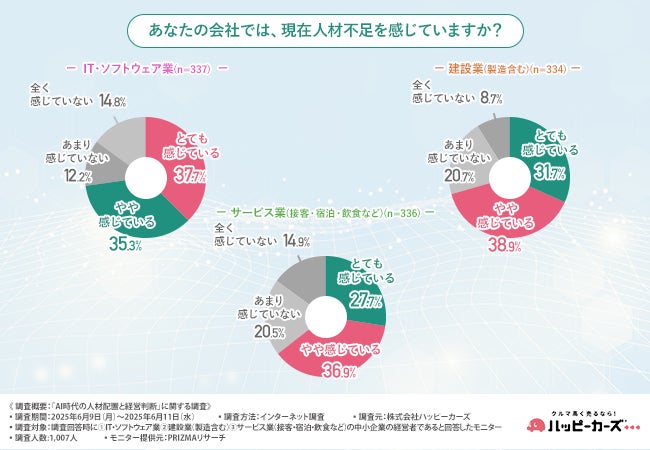

はじめに、AI導入の背景として、人材不足についてうかがいました。

「現在人材不足を感じているか」と尋ねたところ、下記のような回答結果となりました。

【IT・ソフトウェア業の経営者】

『とても感じている(37.7%)』

『やや感じている(35.3%)』

『あまり感じていない(12.2%)』

『全く感じていない(14.8%)』

【建設業の経営者】

『とても感じている(31.7%)』

『やや感じている(38.9%)』

『あまり感じていない(20.7%)』

『全く感じていない(8.7%)』

【サービス業の経営者】

『とても感じている(27.7%)』

『やや感じている(36.9%)』

『あまり感じていない(20.5%)』

『全く感じていない(14.9%)』

どの業種の中小企業の経営者も約7割が人材不足を感じており、特にIT・ソフトウェア業ではその割合が高く、切実な課題と捉えている実態がうかがえます。業種を問わず人材の確保が困難になっていることが推察されます。

こうした状況は、業務効率化や代替手段としてのAI導入への関心や必要性を高める背景となっているといえるでしょう。

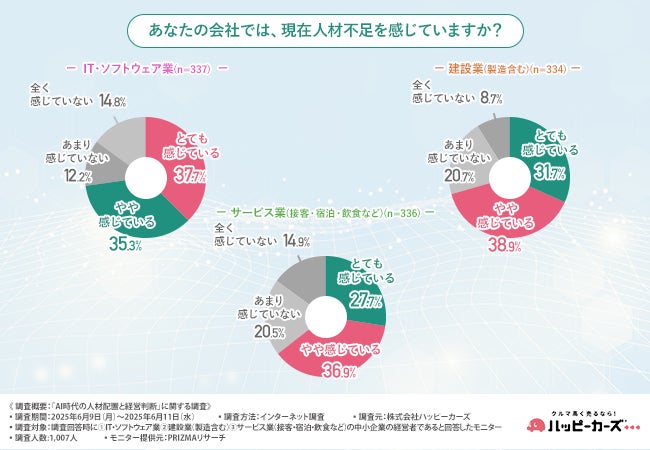

続いて、「業務におけるAIの導入状況」について尋ねたところ、下記のような回答結果となりました。

【IT・ソフトウェア業の経営者】

『導入している(39.7%)』

『導入に向けて準備中(21.7%)』

『未導入だが検討中(15.7%)』

『導入予定はない(22.9%)』

【建設業の経営者】

『導入している(9.9%)』

『導入に向けて準備中(13.5%)』

『未導入だが検討中(24.6%)』

『導入予定はない(52.0%)』

【サービス業の経営者】

『導入している(16.4%)』

『導入に向けて準備中(14.0%)』

『未導入だが検討中(32.1%)』

『導入予定はない(37.5%)』

IT・ソフトウェア業は約6割が「導入している・準備中」ですが、建設業とサービス業は「導入している・準備中」の割合は低く、特に建設業では「予定はない」が約半数と、AIの導入が進んでいない実態が明らかになりました。

これは、業種や社内体制、導入目的の明確さなどにより、導入のハードルや優先度が異なっている可能性を示唆しています。

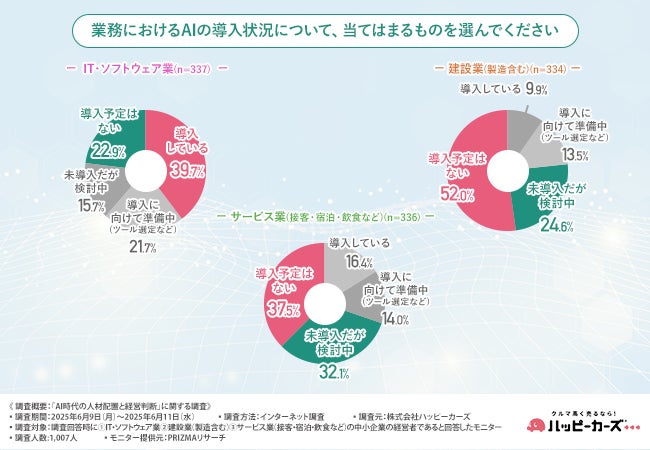

ここからは、前の質問で『導入している』『導入に向けて準備中』『未導入だが検討中』と回答した方にうかがいました。

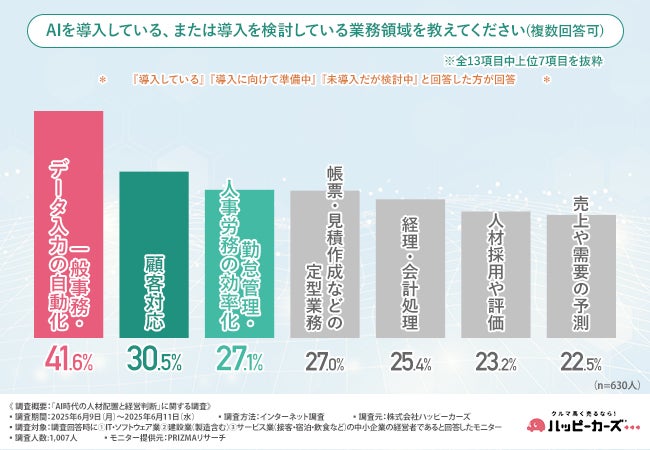

「AIを導入している、または導入を検討している業務領域」について尋ねたところ、『一般事務・データ入力の自動化(41.6%)』が最も多く、『顧客対応(30.5%)』『勤怠管理・人事労務の効率化(27.1%)』と続きました。

AI活用は「まずは簡易な業務から」という傾向が強く、日常的かつ定型的な業務から導入されていることがうかがえます。経営者は「人の判断が不要な作業」でこそ、AIの力が発揮されると認識しているといえるでしょう。

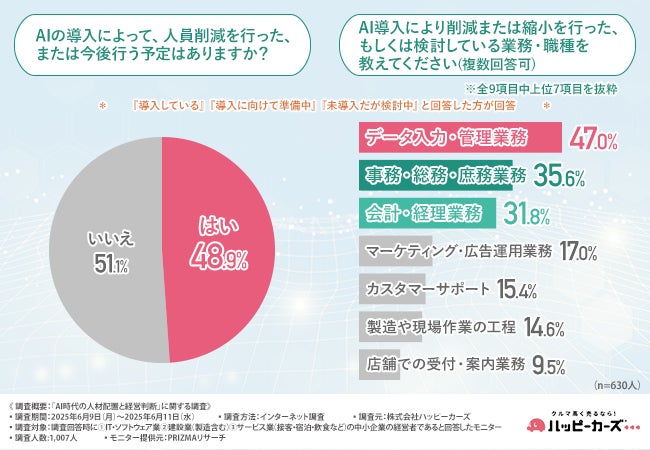

次に、「AI導入によって人員削減を行った、または行う予定はあるか」と尋ねたところ、『はい(48.9%)』『いいえ(51.1%)』という結果になりました。

AI導入が必ずしも人員削減と直結しているわけではないものの、約半数の企業が何らかの削減を行った、または行う意向があることが明らかになりました。

「AI導入により削減または縮小を行った、もしくは検討している業務・職種」について尋ねたところ、『データ入力・管理業務(47.0%)』『事務・総務・庶務業務(35.6%)』『会計・経理業務(31.8%)』が上位を占めました。

削減・縮小対象として多く挙げられたのは、『データ入力・管理業務』『事務・総務・庶務業務』『会計・経理業務』といった、定型的・反復的な業務が中心です。

これは、AIの導入によって効率化が比較的容易な領域から自動化が進んでいることを示しており、企業の業務設計や人材配置の見直しが始まっている兆しといえそうです。

AI活用の必要性と、導入における不安・課題

では、今後さらに人材不足が進行すると予想される中で、AI活用への期待はどの程度高まっているのでしょうか。再び全員にうかがいました。

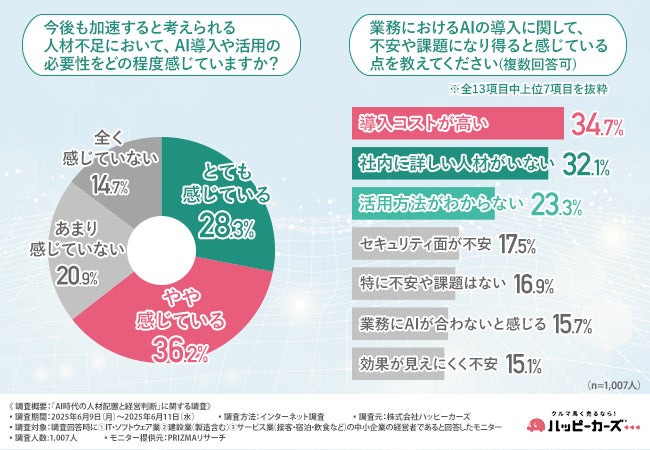

「人材不足の加速が考えられるが、AI導入や活用の必要性をどの程度感じているか」について尋ねたところ、6割以上の方が『とても感じている(28.3%)』『やや感じている(36.2%)』と回答しました。

6割以上の方が何らかの形でAI導入の必要性を認識しており、今後の労働力不足への備えとしてAI活用が有効だと捉えられていることがわかります。

続いて、AI導入において企業が感じている不安や課題点についてうかがいました。

「AI導入に関する不安・課題」について尋ねたところ、『導入コストが高い(34.7%)』『社内に詳しい人材がいない(32.1%)』『活用方法がわからない(23.3%)』が上位になりました。

多くの中小企業の経営者にとって、コスト面や人材面の不安や課題がAI導入のハードルとなっていることが明らかになりました。

単にツールを用意するだけではなく、それを使いこなす人材の育成や運用環境の整備が伴わなければ成果は見込めないという現実が浮き彫りになっています。

また、「効果が見えにくい」「浸透しない」といった声もあり、導入後の活用フェーズにも課題があることがうかがえます。

AIでは代替できない“人の強み”とは?変わる仕事と求められるスキルの正体

一方で、AIがどれだけ進化しても、人にしかできないと考えられている業務もあります。

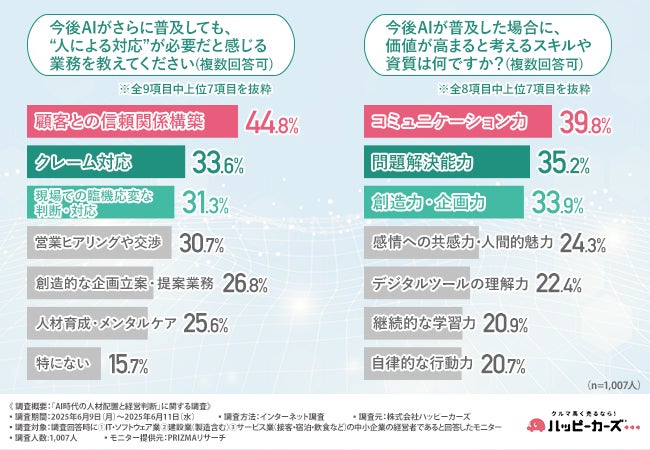

「AIが普及しても“人による対応”が必要だと感じる業務」について尋ねたところ、『顧客との信頼関係構築(44.8%)』『クレーム対応(33.6%)』『現場での臨機応変な判断・対応(31.3%)』が上位を占めました。

感情的なやり取りや関係性の構築、複雑な判断を伴う業務は、AIでは代替しにくいという認識が広く共有されています。こうした業務では、共感力や柔軟な思考、人間特有の文脈理解が重視されるため、人が担うべき領域として捉えられているのでしょう。

AIの導入が進むほどに、人間ならではの価値がより鮮明になっていくようです。

では、AI時代において「人にしかできない」価値を生むために、どのようなスキルが重要視されているのでしょうか。

「今後AIが普及した場合に、価値が高まると考えるスキルや資質」について尋ねたところ、『コミュニケーション力(39.8%)』『問題解決能力(35.2%)』『創造力・企画力(33.9%)』が上位にあがりました。

AIの普及によって「人にしかできないスキル」が一層重視されると考える方が多いようです。特に「コミュニケーション力」や「問題解決能力」は、機械的な処理では代替しづらい「対人関係の構築」や「柔軟な判断・対応」に直結しており、今後の職場における価値の源泉と見なされているといえます。

また、「創造力・企画力」や「感情への共感力・人間的魅力」も上位にあがっており、単に指示通りに作業する能力ではなく、自ら考え、感じ、提案できる能力が求められていることがわかります。

AIで変わるのは企業だけではない。“働く人の意識”も再定義を迫られる

最後に、AIや働き方の変化により、個人の意識や行動にも変化が必要だと感じるかについてうかがいました。

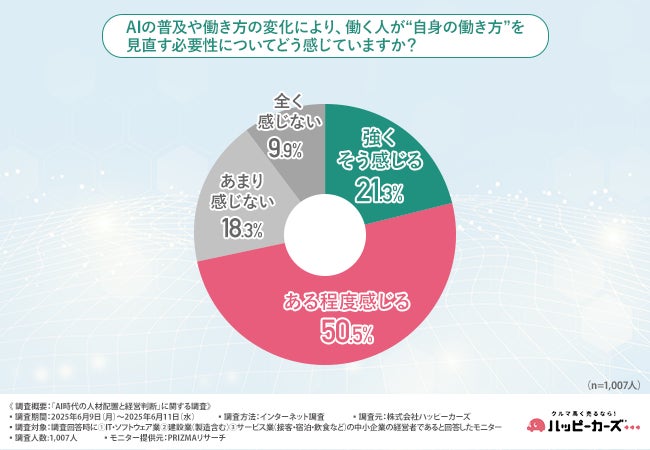

「AIの普及や働き方の変化により、働く人が“自身の働き方”を見直す必要性を感じるか」について尋ねたところ、約7割が『強くそう感じる(21.3%)』『ある程度感じる(50.5%)』と回答しました。

AIを含むテクノロジーの進化により、仕事のあり方そのものが見直されつつある今、多くの方が自分自身のスキルや役割についての意識を変える必要があると考えていることが明らかになりました。

これは「変化への適応」が新たなスタンダードとなりつつあることを意味しており、学び続ける姿勢や柔軟なマインドセットが重要視されていることの表れともいえます。

単なる業務効率化ではなく、人の成長と組織変革を両立させる新しい働き方が求められている時代といえるでしょう。

まとめ:AI導入に揺れる経営判断と人材活用の未来

今回の調査で、中小企業の経営者の人材不足の実感と、AI導入の実態が明らかになりました。

人材不足に対して、AIの導入が解決策として注目されていますが、導入状況は業種によって差があり、普及には課題があることも明らかになりました。

AIが導入されている業務領域は、一般事務やデータ入力などの定型業務が中心であり、これらは同時に人員削減の対象ともなっています。実際に、AI導入によって人員削減を行った、または今後行う予定の企業が半数近くに上ることから、業務効率化とコスト削減を重視した経営判断が背景にあると考えられます。

一方で、「顧客との信頼関係構築」や「クレーム対応」など、人間でなければ対応できない業務も依然として重要視されており、AIでは代替が難しい領域での人の価値が再評価されています。それに伴い、「コミュニケーション力」「問題解決能力」「創造力」など、非定型スキルへの期待が高まっている点も注目されます。

さらに、AIの普及や働き方の変化を受けて、「自身の働き方を見直す必要がある」と考える経営者は7割を超えており、今後はテクノロジーを活用しながらも、人の力をどう活かすかが問われる時代が本格的に到来しています。

AI導入の可否だけでなく、それを前提とした人材戦略と業務再設計が、企業の持続的な成長の鍵になるといえるでしょう。